Consociativismo e caduta della produttività dopo il 1993

Consociativismo è una cattiva parola: indica la collusione fra soggetti che dietro un’apparente diversità di interessi celano, in realtà, logiche spartitorie e di corto respiro. Le pratiche consociative hanno spesso caratterizzato in Italia l’azione dei partiti nelle istituzioni, ma anche quella delle parti sociali nelle relazioni industriali. Una pratica consociativa porta al prevalere di tatticismi distributivi sulle strategie di sviluppo di medio-lungo periodo, con effetti negativi sul reddito, sull’occupazione e sull’efficienza complessiva del sistema paese (si veda l’articolo pubblicato il 12 gennaio su questo giornale).

Il pericolo del consociativismo è tornato di attualità nelle ultime settimane, quando esponenti di rilievo della Confindustria hanno stigmatizzato i difetti di un sistema di relazioni industriali ancora molto centralizzato, che ha ridotto il confronto sulla produttività – tema cruciale per il rilancio della crescita e dell’occupazione in Italia – a un rituale dialogo fra le parti. Secondo questi esponenti è arrivato il tempo di riportare le relazioni industriali sul terreno concreto dei diritti e dei doveri dei lavoratori, degli incentivi all’innovazione, dell’impegno a investire nella competitività delle imprese. E il confronto può avvenire solo concentrando l’attenzione sui luoghi di produzione. Lontano, dunque, dai riti consociativi consumati nei palazzi romani, diventati teatro di astratte discussioni sulla concertazione sociale e sui patti per lo sviluppo a carico del debito pubblico.

Il richiamo a questi riti ci riporta al patto sottoscritto nel luglio del 1993 fra le parti sociali e il Governo, allora presieduto da Carlo Azeglio Ciampi. Quel patto chiudeva definitivamente una stagione burrascosa di relazioni industriali che aveva portato il paese sull’orlo del default, aprendo la cosiddetta politica dei redditi. Al di là delle intenzioni che possono averlo ispirato, quel patto ha portato nel tempo alla rinuncia delle parti sociali a porre in Italia la produttività al centro dei contratti e delle politiche industriali. L’accordo del luglio ’93 ha rappresentato un passaggio necessario nella costruzione della Seconda Repubblica. Senza un sistema di relazioni sindacali più responsabile l’Italia non avrebbe potuto superare la grave crisi politica di Tangentopoli e non sarebbe mai entrata a pieno titolo nell’area Euro. Tuttavia, quel patto conteneva alcuni vizi di origine, che in pochi anni ne hanno minato l’efficacia, dando avvio a quel processo di stagnazione della produttività totale dei fattori che è diventato la causa principale della declinante competitività internazionale dell’Italia.

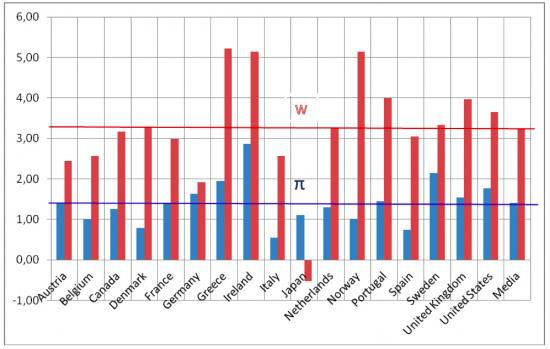

Grafico 1 – Produttività del lavoro (π) e salario nominale orario (w), tassi medi annuali di crescita, 1995-2011

Fonte: Paolo Pini (Università di Ferrara) / La “regola di piombo” sui salari di Mario Draghi (Pubblicato da keynesblog il 4 aprile 2013 in Economia, Europa, Italia, Lavoro)

L’accordo del luglio ’93 sanciva innanzitutto la rinuncia al livello di contrattazione aziendale in nome di un contratto nazionale stereotipato, gestito in modo burocratico e centralizzato dalle segreterie nazionali dei sindacati e dalle associazioni imprenditoriali. Questo modello di relazioni industriali ha avuto dei pregi, ma ha anche distrutto un patrimonio di competenze, capacità di analisi e di mobilitazione dei lavoratori e dei tecnici che si era creato all’interno dei settori, dei distretti e delle medie imprese nella precedente fase delle relazioni industriali. Durante quella fase non erano mancati i conflitti, anche aspri, ma era sempre prevalso un orientamento generale a favore della produttività e della modernizzazione del paese.

L’accordo del ’93 ha aperto la strada a interventi governativi di regolazione del mercato del lavoro, nonché di distribuzione del reddito fra gruppi sociali e fra generazioni, che hanno progressivamente sottratto alle parti sociali il ruolo regolativo loro attribuito dalla Costituzione, introducendo cambiamenti che, di fatto, hanno pesantemente influenzato la generale caduta della produttività in molti settori, pubblici e privati.

Il primo cambiamento è l’invenzione dei “lavori atipici”, una tipologia anfibia di contratti individuali che, pur di tutelare il bastione del lavoro fordista, scaricava al suo esterno i costi economici e sociali della precarietà, consentendo la sopravvivenza di attività sempre meno produttive e lo sviluppo di presunti business terziari, alimentati spesso da una distorta visione della spesa pubblica.

Il secondo cambiamento, collegato al precedente, è la separazione tra garantiti (insider) e non garantiti (outsider), che ha consentito l’introduzione di contratti differenti per lo stesso tipo di lavoro e che ha dato origine a un colossale fenomeno di discriminazione generazionale, spingendo i giovani non solo a migrare, ma anche ad allontanarsi dal lavoro produttivo e dallo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.

Il terzo è la generalizzata riduzione dei salari reali, determinata da un lato dell’assurdo carico fiscale sul lavoro, dall’altro dalla crescente difficoltà a premiare l’impegno individuale all’interno delle organizzazioni, differenziando il reddito in ragione della produttività effettiva delle persone e dei gruppi più meritevoli. In assenza di contratti aziendali o territoriali, l’unica strada per riconoscere aumenti salariali è rimasta quella delle regole indifferenziate, quando non degli avanzamenti in base all’età di servizio. L’esatto contrario di un sistema di incentivi orientato a premiare la produttività.

In un quadro come quello sin qui descritto è facile comprendere perché il regime delle relazioni sindacali della Seconda Repubblica è strettamente correlato alla caduta del tasso generale di produttività. Non è dunque difficile capire perché FIAT e altre importanti imprese manifatturiere, stabilito che la loro partita si giocava sul campo della competitività globale, siano uscite da Confindustria nazionale. Allo stesso modo, non è difficile capire perché il dibattito sul rinnovo della presidenza nazionale di Confindustria si infiammi proprio oggi sul tema del consociativismo e del superamento del regime di relazioni industriali avviato nel ‘93.

Giancarlo Corò e Paolo Gurisatti

Pubblicato su Il Giornale di Vicenza dell’11 marzo 2016 (© Il Giornale di Vicenza)

(My personal first draft)

“Dobbiamo sgombrare il campo dal consociativismo, brutta e indicibile parola che traveste i tatticismi, le tecniche del ritardo programmato, le assunzioni inutili, le grandi opere lasciate a metà, i controlli affidati per viltà alle magistrature.”

Con queste parole, Stefano Dolcetta, vice presidente di Confindustria e nuovo presidente della Banca Popolare di Vicenza post-territoriale e post-consociativa, stigmatizza i difetti di un sistema che ha fatto il suo tempo e ha ridotto il ragionamento sulla produttività a finto confronto istituzionale privo di efficacia.

Contro chi combatte Stefano Dolcetta? A quale visione del paese fa riferimento nel suo accorato appello ai colleghi di Confindustria?

La nostra interpretazione è che Dolcetta cerchi di portare la barra delle imprese e delle relazioni industriali del nostro paese sulla rotta dei risultati concreti, dell’incremento di efficienza e competitività che non può che passare dal merito e da una maggiore attenzione ai luoghi della produzione. Lontano dai palazzi romani, che sono diventati protagonisti, nostro malgrado, di un discorso sull’industria che non ci appartiene: come veneti e come produttori manifatturieri.

La riflessione di Dolcetta, che condividiamo, ci riporta al patto scellerato che è all’origine del consociativismo e della rinuncia del nostro sistema paese a porre la produttività al centro dei contratti e delle decisioni che riguardano il nostro futuro. Quel patto, sottoscritto nell’estate del 1993, approvato nel 1994, ha definitivamente chiuso una stagione burrascosa delle relazioni industriali, che aveva portato il paese sull’orlo del default, e aperto la cosiddetta politica dei redditi.

E’ stato un patto doveroso nella costruzione della Seconda Repubblica. L’Italia non sarebbe mai entrata nell’Unione Europea e nell’area dell’Euro, senza un sistema di relazioni sindacali più responsabile, finalizzato al bene comune. Tuttavia, proprio quel patto ha avuto due vizi di origine che lo hanno portato ad esaurire la propria forza propulsiva, nell’arco di vent’anni. E sono gli anni, come abbiamo evidenziato nel nostro precedente articolo, nei quali la produttività generale dei fattori è declinata inesorabilmente, fino a diventare il problema principale di questi tempi e delle nuove generazioni.

Il primo vizio è stato quello di rinunciare al livello aziendale, di settore e di categoria, in nome di un contratto nazionale stereotipato, gestito in modo sempre più burocratico e centralizzato dalle segreterie nazionali dei sindacati, dalle associazioni datoriali e dagli ex-dirigenti sindacali, o delle associazioni, entrati a far parte di questo o di quel partito di governo. Questo approccio ha letteralmente distrutto un patrimonio di competenze, capacità di analisi e di mobilitazione dei lavoratori e dei tecnici, diffuso nei settori industriali e nei distretti, nelle medie aziende, che aveva caratterizzato la fase conflittuale delle relazioni industriali, ma anche fatto ricco il paese, grazie alla forte crescita della produttività.

Il secondo vizio è quello derivato dai troppo numerosi interventi governativi di regolazione del mercato del lavoro, del mercato in senso lato e della distribuzione del reddito tra i ceti sociali. Proprio l’accordo di luglio 1993 ha reso possibili tre mutazioni, tutte negative, del mondo del lavoro, che hanno determinato la caduta della produttività.

Il primo è l’invenzione dei “lavori atipici”, una tipologia anfibia di contratti individuali che ha consentito non solo la sopravvivenza di attività produttive desuete, ma anche lo sviluppo di presunti nuovi business terziari (alimentati spesso da una distorta visione della spesa pubblica) costruiti sul precariato e sulla bassa efficienza, quando non sul totale e conclamato parassitismo (assunzioni inutili).

Il secondo è la separazione generazionale tra garantiti e non garantiti, che ha consentito l’introduzione di contratti differenti per lo stesso tipo di lavoro e che ha dato origine a un colossale fenomeno di discriminazione “produttiva”, che ha convinto i giovani non solo a migrare, ma anche ad allontanarsi dal lavoro, dall’investimento e dallo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.

Il terzo è la generalizzata riduzione dei salari di fatto, che si è determinata da un lato dal carico fiscale assurdo imposto sul costo lavoro, dall’altro dalla crescente difficoltà a premiare il merito dei singoli talenti e a differenziare i premi in ragione della produttività effettiva. In assenza di contratti di secondo livello l’unica strada (nazionale) per dare aumenti salariali è quella legata a soluzioni collettive.

In un quadro come quello sin qui descritto è facile comprendere perché il regime delle relazioni sindacali della Seconda Repubblica è strettamente correlato con la caduta del tasso di produttività generale dei fattori. E non è difficile capire come mai la FIAT sia uscita da Confindustria e come mai un produttore manifatturiero metalmeccanico come Dolcetta si senta costretto a prendere in mano una banca di territorio e a richiamare all’ordine un sistema associativo che ha smarrito il senso del proprio ruolo: da movimento di progetto si è fatto istituzione, sempre più fermo e bloccato dalla burocrazia (interna e consociativa).